こんにちは 水墨画作家のCHIKAです。

墨絵、水墨画、白描画、仏画、

漢画、南画、墨彩画

このくくりの違い わかりますか?

なんか曖昧でスッキリしませんよね。

中国から入ってきた墨の文化ですが、

あまりにも歴史を積み重ねたので

もともと日本の文化だったような

錯覚をする部分も多い気がします。

少しでも違い、特長がわかると、

イメージしやすくなると思いませんか?

この記事では“墨を使った絵画”の

違いと特長を線と面を意識して

解説していきたいと思います。

水墨画を始めたばかりの方には、

こちらの記事から読むのをお勧めします⇩

目次

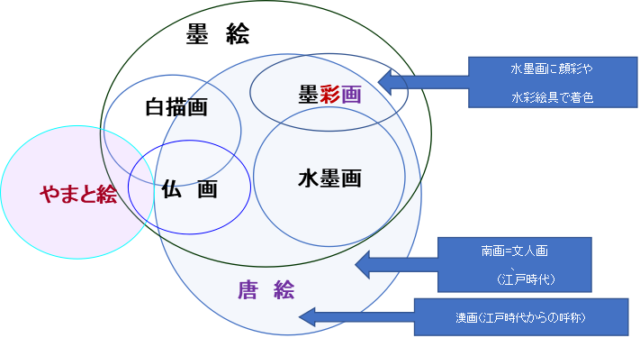

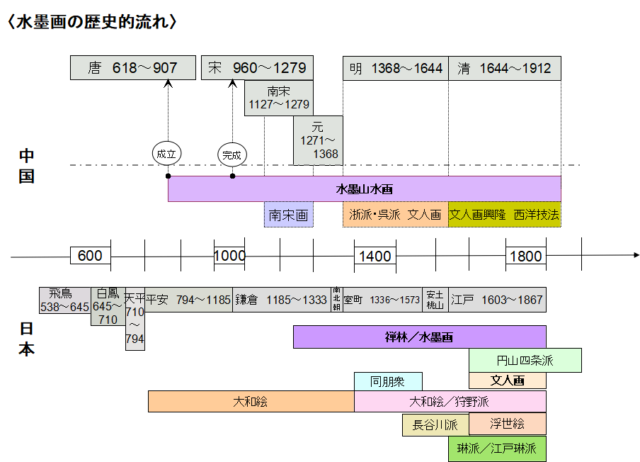

水墨画と墨絵|図解で確認

水墨画と墨絵|墨絵とは

墨を使った絵画全般を指して言います。

墨の線だけで描いたもので、白描画も

水墨画もその中の一様式でした。

日本では水墨画の技法を使いながらも

“墨絵”と言ったり、白と黒であれば

“水墨画”と言ったり、

くくりが結構曖昧です。

それだけ歴史の中で

色々なジャンルの良いところを

取り入れて日本風に表現の幅を

広げていったのだ

という見方も出来ると思います。

水墨画と墨絵|白描画とは

中国では「白画」ともいいます。

彩色のない墨線のみで描かれた絵のこと。

仏画も描き方としては白描画に入ります。

面的な表現をする水墨画とは

はっきり区別されています。

そもそも着彩画の下描きや

素描として始まりますが、

それらも白描画として含まれ、

しっかり完成されたものは

作品として鑑賞されます。

最近では北宋時代の名品中の名品

「五馬図」(李公麟 中国北宋時代)が、

国内で再発見され話題となりました。

繊細なタッチで線一本一本が

生きてるようで惚れ惚れします。

白描画は日本でも奈良時代からあって、

やまと絵(唐絵に対する呼び方)の

一様式でもあります。

平安時代の人々がその技法を継承し、

やがて世俗画としては最も優れた画

とされる「鳥獣人物戯画」を

生むことになります。

日本画の先生の中には

「鳥獣人物戯画」を模写・

臨画しなさい、

と指導される方がいます。

私も何度も臨画しました。

特に甲巻は誰もが知る有名な巻で、

線(肥痩線)が非常に生き生きして

描いていて面白いです。

白描画で使われる線の種類として

鉄線描、肥痩線、折蘆描etc

があります。

水墨画と墨絵|唐絵(漢画)とは

平安時代に国風文化が盛んになって

“やまと絵”が誕生すると、

それまでの大陸からの絵画を

“唐絵”と呼んで区別する

ようになります。

江戸時代には水墨画を中心

とする唐絵のことを“漢画”

と呼ぶようになります。

その中心的な存在が

狩野派の画でした。

唐絵と同じくやまと絵に対する

絵画を意味するもので、

鎌倉時代から室町時代に

確立した我が国の水墨画を

継承したものです。

水墨画と墨絵|南画(南宋画)とは

南画は文人画とも言われ、

江戸時代中期に

もたらされました。

中国では士大夫と呼ばれる

官僚の知識人たちが

余暇に描くアマチュア絵画でした。

職業画家とは区別されていて、

技巧的な上手さを問題にしない、

むしろ上手くないことが

尊ばれた絵画分野でした。

「画は技術だけじゃ駄目なんだ。

人間性・精神性を磨かないとね」

と示したわけです。

日本では科挙制度が

取り入れられなかったので、

文人という身分は存在しません

でしたが、中国の文人に憧れた

絵師たちが日本風に描き、

南画となりました。

特徴は水墨画を基本に、

柔らかい線や厳しい線を

取り混ぜて描いてます。

日本での代表的な絵師は、

池大雅・与謝蕪村・谷文晁

などです。

明治以降、

フェノロサや岡倉天心らが

南画を低く評価したため、

まもなく衰退していきました。

水墨画と墨絵|墨彩画とは

水墨画の技法をもとに

墨と顔彩を使って描く絵画です。

顔彩の代わりに水彩絵具も

使用されています。

水墨画も色彩をわずかに

使うことがありますが、

あくまで“従”とされています。

墨彩画は色が華やかで、

現代風のモチーフには

ぴったりですし、

俳画や絵手紙にも応用出来て

人気のジャンルのようです。

水墨画と墨絵|一つの技法誕生

日本の水墨画は墨一色で

描く画のことを指します。

墨絵の一種というくくりに

なります。

水墨画の公募展では

彩色を制限されるところも

あるようです。

そこには墨色=彩色という

認識があるからでしょう。

墨を線だけでなく面的にも使い、

水を使って墨の濃淡、滲み、

かすれを表現していきます。

いっぽう中国水墨画は

唐代後半に山水画の技法の

一つとして確立していきます。

8世紀頃にはパフォーマンスな

撥墨法が生まれると、

それまで主流の着色画を

はるかに凌ぐ勢いで

主流になっていきます。

そこには時代背景も大きく

影響しているようですが、

彩色された水墨画も

しっかり存在しています。

さらに北宋末には“花卉雑画”

というものが文人を担い手として

水墨画の大きなジャンルを

築いていきます。

今日まで日本で親しまれている

ジャンルです。

水墨画と墨絵|水墨画と書の関係

もともとは「書画一致」

「書画同源」と言われるように、

水墨画よりはるかに長い歴史を持つ

“書”と本質を同じにしたものです。

道具も用筆も表現も同じく

一致します。

筆の動きとそれによる表現が

重要視されるところです。

中国の著名な書家の書を鑑賞

すると実に自由で、

『線が生きている』という表現は

こういうことを言うのか!

と思わず見入ってしまいます。

その時の書き手の心情さえも

表れているなんて凄すぎます!!

中国の画家は同時に

書家でもありました。

「書を嗜む人が水墨画を学ぶと

表現がもっと自由になり

幅も広がる。水墨画を嗜む人が

書を学ぶと筆力が増す」

と言われています。

水墨画と墨絵|水墨画の特長と表現

水墨画は表現する物の形を

細密に描くことはしません。

省略、減筆(描き込まない)

でありながら、そのものの

本質を描き出すものです。

余白を生かすことも

水墨画の特長です。

そして面的表現であること。

筆1本で、立体感、質感、量感を

表現することが出来ます。

もともと山水画は西洋画と違って

光と影は描きませんでした。

ものの本質を捉えて表現するのに

必要なかったのです。

遠近法もありません。

いったいどこを視点に

しているのか?

と思わせるような独特の描き方で、

“三遠法”とも呼ばれるのが

西洋画の遠近法に当たります。

水墨画の描き方の中には

“積墨法”という描法があります。

淡墨を重ねていくのですが、

基本的に水墨画は

『塗り重ねるというより置いていく』

という感覚で描いていきます。

水墨画はとても淡墨表現が巧みです。

いきなり濃墨を使うことは

まれでもあります。

水墨画と墨絵|水墨画は一発勝負

水墨画は一発勝負です。

やり直しが出来ません。

そこに迷いがない気迫が宿り、

「画家らしさ」

が表現されるのだと思います。

“物の本質を捉える”

ということなので、

頭の中ですでに描こうと

しているものが明確に

なっていないとなかなか

表現が難しい作業だと思います。

よくTVで鑑定士さんが

線が生きてる、とか

死んでる、迷いがない

という表現をしてますが、

まさに一発勝負の気迫ですね。

中国ではこの『気韻生動』を

何よりも大切にします。

狩野派の絵師たちの書き残した

画論の中にも最も重要なこと

としてそのまま書かれています。

専門家の話では、

「えんぴつというものが

我が国に入ってきてから、

線の歴史が途絶えてしまった」

と言われます。

確かに鉛筆は消せます。

そして歴史上の西洋画家の

デッサンを見ていても

不要な線を沢山描きながら、

探るように一本の線を見つけ出す。

良し悪しをいうのではなく、

全く線の捉え方が

違うのだなと思います。

西洋画の素描・デッサンは

あくまで作品になるまでの

過程の段階ですから、

それ自身を絵画とは

見なされないようです。

水墨画と墨絵|日本独自の発展

日本は鎌倉時代に

禅と共に中国の水墨画を

そのまま受け入れました。

室町時代になると時の将軍の下で

“目利き”が出現します。

そこで中国水墨画の名品の中でも

威圧感のある厳しいものは除かれました。

湿潤で曖昧模糊といいますか、

ハッキリしないが、

柔らかく抒情的な作風が好まれ、

将軍のお宝として選ばれました。

今日まで鑑賞される水墨画として

残ったのです。

その第一人者と呼ばれて

人気があるのが中国画僧、

牧谿(南宋末~元初)の作品でした。

心が落ち着き、

しばしその画の中に浸っていたい

そんな日本の水墨画のイメージは

この頃についたものと言えます。

日本の“水墨画”を言う時、

もっと違う柔らかい名前がないのだろうか?

といつも思います。

日本の水墨画を“墨絵”と呼ぶのも

きっとそこからきている

のかもしれません。

そのほうがしっくりくる気がします。

水墨画と墨絵|絵画になった水墨画

明治時代になって西洋画の波が

容赦なく押し寄せてきました。

幕末のころまでは限られた

情報をもとに西洋画を学んでいた

絵師たちでしたが明治時代になると、

日本画を危機的状況に追い込むまで

西洋画を崇拝する画家たちが

生まれてきました。

“日本画”と呼んで区別したのもこの頃。

時代の波にあらがえなかった

画家たちですが、そこは日本人の

たくましい和の力。

懸命な努力のおかげで新しい

流れが出来上がっていきました。

遠近も陰影もある西洋画のような

日本画、水墨画の誕生です。

現在ではこちらのほうが主流。

書から離れて絵画に近づいた

それでも大切なのは、

今も進化しながら繋がっている

ことに注目することですね。

水墨画と墨絵|抽象水墨画

最近、水墨画の教室で

抽象画を描かれているところが

増えている気がします。

やはり時代が求めているのでしょうか?

デザインや図案に近い感覚で

捉えられているのでしょうか?

現代の和洋折衷な

暮らしの中で飾るのには

とても素敵だと思います。

抽象的表現は水墨画にとって、

ごく自然な流れではないのかな

と私は思います。

中国の水墨画の歴史の流れの中で、

“撥墨法”という技法が

自然発生的に生まれました。

パフォーマンスな表現法で、

紙に墨が落ちた時に出来た

偶然の形を山や森や雲に

見立てたり、画期的な

表現法の誕生だったわけです。

これも“形のないものを

作り手の勝手な想像で

形あるものに見せる”

という点では似ているのでは?

と思うわけです。

水墨画と墨絵|やっぱ花鳥風月でしょ?!

長い長い歴史の中で

形を変えて愛された

モノトーンの世界。

どうやら日本の絵師(画家)たちは

本場中国の水墨画の本質までは

とても理解することが出来ず、

「やっぱり花鳥風月がいいよね~」

で落ち着いた感があります。

でもそこが日本らしさ。

何でも真似て学んで

自分たちのものにしていきながら、

こじんまりと優美な柔らかい

日本美を造り上げていく。

その美意識の高さを

誇りに思います。

日本らしい水墨画の誕生は、

琳派の祖、俵屋宗達の

水墨画と言われています。

名前とは後になって

便宜上付けられた

ものがほとんど。

枠にとらわれないで

新しいものに挑戦していくのが

アートの楽しみ。

墨絵と呼ぼうが

水墨画と呼ぼうが、

基本を大切に面白さを発見しながら

「らしさ」を大胆に表現できれば

素晴らしいと思います。

すでに日本にはその土壌が

しっかりあるのでは

ないでしょうか?

その考えでいくと、

初心者もベテランもなく

楽しめるアートだと

私は思います。

次におススメの記事はこちら⇩

まとめ

なっていった。

1.墨絵と水墨画の違いを一言で言い表すと線と面の

違いと言える。

1.これからの水墨画にとって大切なのは

「どう表現するか」

水墨画と墨絵|年表

とても詳しく歴史と重なり書かれていたので興味深く読ませて頂きました❗️線の力について、水墨画の抽象画が増えてきている…ところに反応する自分がいました。これからも作品を拝見させて頂ける事を楽しみにしています。(*´꒳`*)。

あたたかいコメントいただきありがとうございます。

水墨画=山水画と思われがちですが、現在では

写実的なものから抽象的なものまで

幅広い作品が出てきています。今後ご紹介できる

機会を作っていきたいな、と思っておりますので

また是非お立ち寄りください。

吉山先生より「水墨画なび」をご紹介を頂きました。素人にも分かりやすく順を追って解説されているので水墨画の全体像がよくわかりました。私自身、古文書を少したしなみますが、字の脇にササっと画を著すことができればどんなに素敵だろうといつも思っていました。ちょっと気が上に向きました。ありがとうございました。

高津様 コメントをいただきありがとうございます。とても励みになります。『書の脇に画を』素敵です!その画に少しでもこのブログが参考になれば幸いです。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。